Me ubicaba junto a mamá, en la mesada de la cocina, cuando preparaba el almuerzo. Debí haber tenido tres o cuatro años. Miraba a mamá y miraba a la señora del televisor casi con la misma admiración. Mamá tenía el cabello lacio, bien batido, como una peluca, en los setenta. Seguramente, podría peinarse tirante con un rodete enorme como la señora de la televisión, pero yo no, yo nunca podría hacerlo, porque tenía muchos rulos, la cabeza llena de rulos indomables. La señora de la televisión era hermosa, no tanto como mamá, pero tan hermosa como hubiera querido ser yo de grande.

Se podía ver que esa señora tenía la mirada triste detrás del cristal, sonreía poco y cosía mucho. En cambio, mamá, llenaba la casa de carcajadas a toda hora, mientras cosía bastante menos que ella. Me dio miedo. Creo que sentí muy dentro de mí la mirada de la señora como propia y el mismo destino esperándome. Pero seguí mirándola desde aquel lugar encantado, junto al cuerpo de mamá y frente a la mesada, alucinando con su boca enorme, sus pómulos de porcelana y el traqueteo incansable de su máquina de coser.

I

Durante siglos me pregunté a qué se debería tanto pensamiento trágico filtrando mi hacer cotidiano desde que me levanto y desayuno, voy al trabajo, al gimnasio y visito amigos, hasta que, acomodando a la perfección el doblez de mi sábana sobre el cubrecama, apago la luz y me duermo.

Nunca le encontré explicación, salvo la fantástica creencia de que aún estando en el vientre de mi madre fui elegida por los dioses para cumplir algún sagrado designio, algo así como le ocurrió al bueno de Frodo tras las explicaciones de Gandalf, cuando se vio obligado a abandonar la Comarca y tener que partir sin ninguna gana y muerto de miedo hacia las tierras de Mordor para arrojar el anillito, justo ahí, donde fue forjado. Por suerte se convirtió en un héroe de la pantalla grande, pero durante la caminata, como bien hemos visto en los filmes de Peter Jackson, la pasó para el diablo entre enemigos, batallas, monstruos, arañas y no sé cuántas cosas más. No es saludable ni beneficioso. ¡Reniego de ese destino para mí!

Frente a esta incomprensible realidad, mis íntimas amigas propusieron y defendieron todo tipo de teorías alternativas. Por ejemplo, Clarita se manifestó partidaria de responsabilizar a mis ancestros inmigrantes la transmisión de genes dramáticos, pesimistas y depresivos, vinculados con el desarraigo y el addio a la madre.

Perla, por su cuenta, echaba luz con su dedo inquisidor y sus dotes de maestra particular a la existencia de una madre, dos abuelas, cinco tías y diecinueve primas fatalistas, hechiceras, medio brujas, hipocondríacas y fanáticas religiosas, que habían llenado mi niñez de cuidados excesivos y temores infundados. Una familia de mujeres muy poderosas y hombres poco participativos en la diaria labor de construir identidad.

Por su cuenta, Mónica, la aún no descubierta chica Cibrián, apostaba fichas, cabeza y amantes al principio que comparaba la limpieza semanal debajo de los muebles con la condición de Indulgencia Plenaria, perdón de todas las culpas, consuelo a los atribulados y auxilios eficaces para los que están en pecado mortal.

Huyéndole al terremoto provocado por el traslado mobiliario de aquí para allá, entre plumeros, escobas, estropajos y lampazos, una se preguntaba “qué razón tenía tanta manía higiénica”, y la respuesta, desde el origen de los tiempos, no había dejado de ser la misma: “uno nunca sabe”. Sí, aquí yace la explicación, el acertijo escrito sobre la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa, y fue Moni quien lo descubrió en el revelador y fatídico “uno nunca sabe”.

II

Me Llamo Rosa. Para ser sincera, no es el nombre que figura en mi partida de nacimiento, pero sin lugar a duda, es el que más me identifica. Estoy totalmente convencida de que los seres humanos deberíamos tener una oportunidad vital, amparada por ley, de modificar los nombres mal escogidos por nuestros padres con aquel o aquellos que la vida nos entregara como maná caído del cielo y que nos representan en cada célula.

Debido a esta falta jurídica, me veo en la obligación de no revelar mi nombre legal, porque sería un desatino y un bochorno a la par de llamar Juana a Susana Giménez o Gladys a Rita Hayworth. ¡Dios mío: “Gilda” interpretada por Gladys Hayworth! ¡Un horror! O imagínense el cántico: “¡Hola Juanita, te estamos llamando, queremos jugar…!” Demasiado para una sola fuente de imaginación.

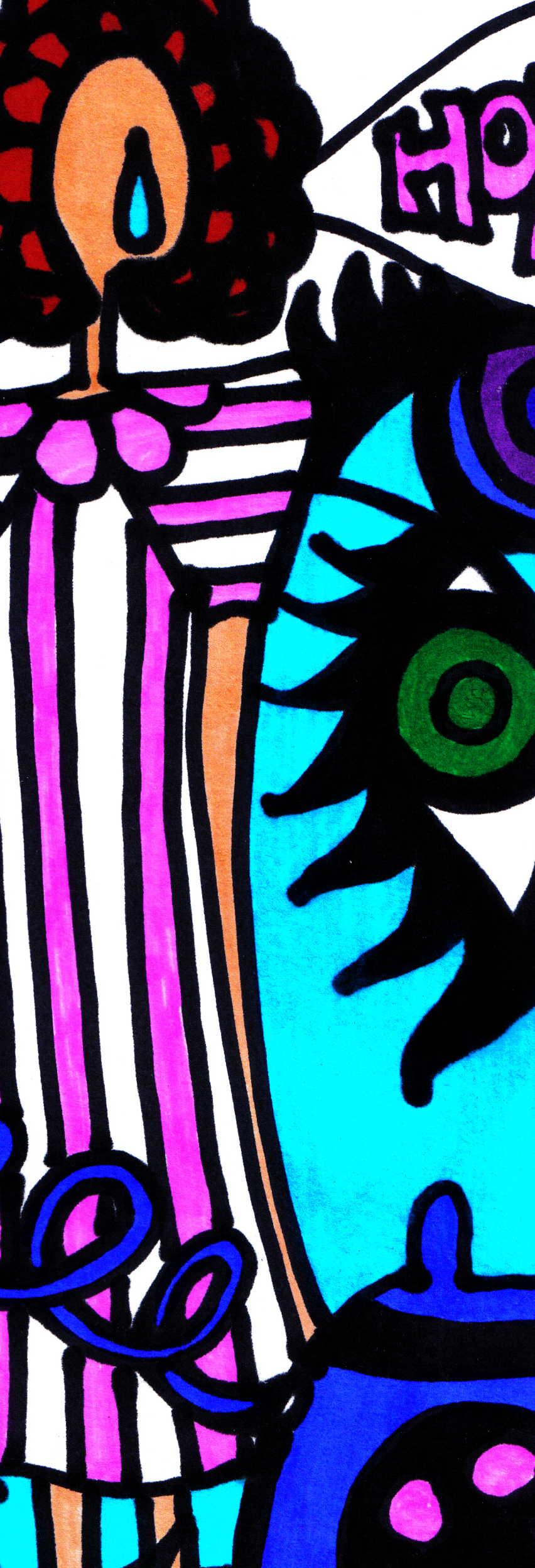

He aquí mi interés, entonces, en hacer saber al mundo entero que, tras el cristal empapado y con su mano acariciándolo como quien pretende alcanzar lo inalcanzable, Leonor Benedetto atornilló, de parte a parte, carne y espíritu, mi ser, y me obligó, bajo toda óptica o concepto, a llamarme únicamente Rosa.

En su maravillosa e inigualable interpretación de “Rosa de lejos”, marcó desde un principio mi vida. En realidad, creo que marcó la vida de casi todas las mujeres argentinas y ni hablemos de las fábricas de máquina de coser, que vendieron como nunca ese año del estreno. Es que todas soñábamos con una Maison Rosa, con un amor indefectiblemente inalcanzable como el de Pablo Alarcón y con un Maestro a quien despreciar hasta el cansancio y que siga estoico a nuestros pies, soportando la humillación. ¿Quién no ha tenido una amiga como Teresa, interpretada por la genial Betiana Blum? ¿O ha anhelado una nuera dulce y modosita como Ita?

Rosa fue una bocanada de nuevas esperanzas, la posibilidad de ser mujer, entera, entre tanta desazón. Fue un remanso de palabras quietas en primerísimos primeros planos, como un sueño de acordes simples entre tantas pesadillas. Por eso no me cabe otra forma, otra flor, otra suerte y otro nombre que no sea el de Rosa.

Deja un comentario